国家玉米改良郑州分中心主任陈彦惠:坚守40年只为完成玉米强国梦

如果说工业是主脑,那么农业就是工业发展的基础。这次我们就是要认识的就是作为从事40年玉米育种科研工作的陈彦惠教授。他既是我们所熟知的河南河南农业大学二级教授、博士生导师,更是拥有着一个玉米强国梦的玉米育种专家。

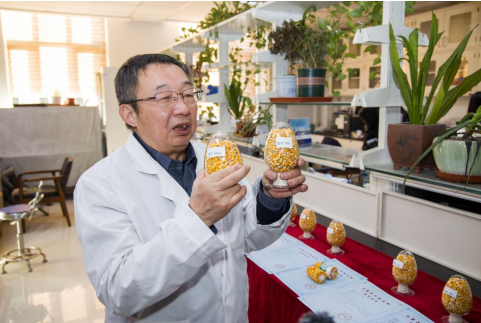

12月20日下午,在河南农业大学国家玉米改良(郑州)分中心,记者见到了这位大国工匠陈彦惠。对于自己的众多荣誉他没有过多地介绍,反而是在聊起玉米育种的时候他眼中闪出了一道光,满怀激情开始给大家讲起了他的“玉米强国梦”。

玉米强国梦开始的地方

陈教授告诉我们他开始有着“玉米强国”愿望就是因为两件事的影响。

第一件事是作为下乡的知青,生产队每名成员下乡第一年平均分配56公斤小麦口粮;第二年,为了提高小麦产量,生产队从外地引进了一个小麦新品种,对新品种的特性和栽培技术缺乏了解,导致小麦大面积冻粒。农民想多吃些小麦的愿望破灭了,这深深地伤害了他的心。他意识到农作物品种在农业生产中的重要性,并萌生了一个终生从事培育农作物新品种研究的梦想。

第二件事是当他在大学开始专业学习时,他亲自耳闻目睹了著名玉米遗传育种教授吴绍骙为我国玉米科技进步作出了巨大贡献时,吴绍骙教授首次提出了亲缘关系远,杂种优势大的玉米杂种优势利用的原则,首次提出了二环系选育法选育自交系,提出的异地培育南繁北育的理论和方法:他从内心产生了巨大震动,产生了报考他的研究生,追随吴绍骙教授从事玉米遗传育种研究的想法,考上研究生后,在吴绍骙教授、王茂华教授的培养教育下,让他走上了玉米遗传育种的道路,逐步形成了一个以培育玉米新品种为目标的玉米强国梦。

从培育作物新品种到培育玉米新品种成为了他人生追求的最大梦。玉米强国梦就是要不断培育出高产、高效、能实现农业现代化的玉米新品种,为中国农业生产和收入做出贡献,超越世界发达国家。

在追梦过程中重点做的三件事

回顾近40年在科研、教学、社会服务等工作,陈彦惠教授说,他重点做了三件事。一是玉米种质资源的创新研究与应用,二是高产优质新品种的选育和推广,三是作为一名教师,带领河南农业大学的玉米科研创新团队,培养出了在国内外具有影响力的科研队伍。

我国玉米种质资源创新的难点困境是什么?一是我国玉米种质资源源头上存在先天不足。玉米原产于墨西哥热带地区,热带玉米是世界资源的源头,美国已有1000多年的玉米种植,创建有丰富的优良遗传资源,而我国仅有500年的种植历史,玉米遗传变异优异资源有限。二是上个世纪80年代以后我国玉米育种与生产中的突出问题是:长期依赖引进国外(美国)杂交种作为选育自交系原始材料,缺乏具有独立知识产权的优异玉米新种质,缺乏在材料源头上适应中国玉米育种自有的杂优模式,玉米育种方法单一,集中利用少数骨干系,遗传基础狭窄,新品种选育难以取得重大突破,在生产上利用的玉米品种遗传同质性高,潜在风险大,遇到逆境导致严重减产。种质资源创新的这些难点困境,严重等制约我国玉米生产发展的核心问题,1990年陈彦惠教授及其团队制定了创造出适应我国玉米育种的核心种质,建立我国玉米杂种优势利用新模式的目标,从1990年起经过了31年南繁北育50多个生长季节的持续不断的研究,获得了重要进展。其团队通过创造中国自主知识产权的优异新种质,破解长期依赖美国种质的被动局面,改变中国地方种质原始创新不足的落后局面。

不断培育出高产优质适宜机收满足农业现代化要求的玉米新品种是玉米强国梦中核心,上个世纪80-90年代,作为汪茂华等教授的助手,参与选育了豫单8号、9号、15号等多个玉米品种,2000年后主持选育出了高产高淀粉的玉米品种豫玉34、豫单2001、豫单2002、豫单998等。到目前为止,陈彦惠教授主持选育出了16个国家和省级审定的玉米新品种。这些品种在生产上大面积推广应用为提高我国玉米产量发挥了一定的作用。如今豫单9953的选育成功实现了三大突破:耐密高产的突破,高产与籽粒机收的突破,高产与优质的完美结合。目前豫单9953品种已经在生产上大面积应用,弥补了我国玉米长期以来籽粒机械收获的短板,突破了实现我国现代化玉米生产籽粒机收的品种难题,实现了让玉米像小麦一样实现方便快捷的籽粒机收,进而提高生产效率、降低劳动强度,推动我国玉米现代化生产方向快速发展。

多年来,作为河南农业大学国家重点学科作物遗传育种学科的带头人,作为一名老教师,多年来他依旧坚持给本科、硕士、博士上课,肩负着传承老一代科学家科学创新的重任,实现玉米强国梦。几十年来,河南农业大学玉米创新团队在国内外玉米科研、生产上作出了重要的科技成果,培养出了一些在学术上有影响科研人员,例如汤继华、吴刘记、库丽霞等教授,也培育出了一大批从事玉米遗传育种的大学生、硕士生和博士生。就像他自己所说的那样不仅要实现他的玉米强国梦,更要让他的团队在国际上提高影响力!(潘琪)

责任编辑:张丹洁