一、长三角生物医药产业集群协同创新的现状

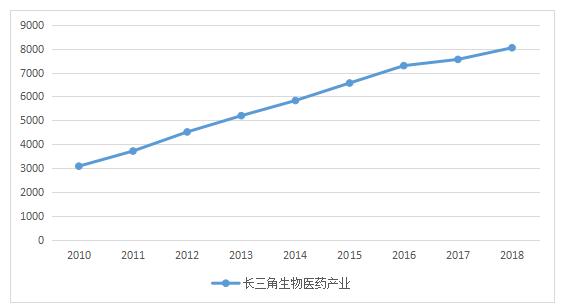

“十三五”以来,长三角生物医药产业保持两位数增长速度,在全国的优势地位日益突出。2018年,江苏省生物医药产业高度集聚,规模以上工业总产值已接近5000亿,位居全国第一;上海、浙江和安徽凭借创新要素汇集和“互联网+”生物医药的新业态和新模式,构建多功能、全过程、高端化的新药研发创新服务体系。长三角生物医药产业高端研发人才汇聚,生物医药研发创新能力不断提升,成为中国生物医药产业跨越式发展的重要承载区。

图1长三角生物医药产业的发展情况(2010~2018)

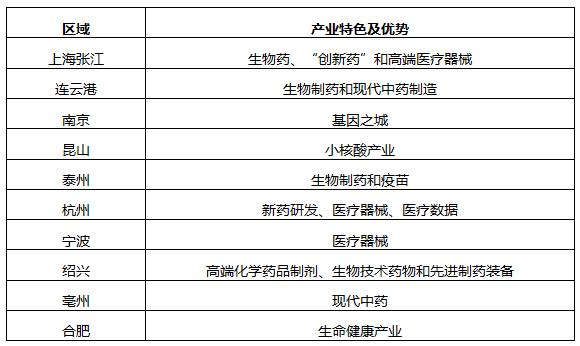

长三角生物医药产业集聚与迅速发展的原因,是与其围绕重点城市进行园区化布局密切相关。目前,江苏形成泰州、连云港等8大医药集聚地格局,集中了全省80%以上的生物医药企业,产值占全省总量的95%以上;上海形成了以浦东张江为核心,以金山、奉贤等园区为重点的“聚焦张江、一核多点”的生物医药产业空间格局;浙江形成了杭州、宁波等竞相发展的空间布局;安徽则形成了亳州、阜阳、合肥差异化发展、三足鼎立的格局。

在中国生物技术发展中心发布的“2019年国家生物医药产业园区综合竞争力排行榜”中,长三角区域有近20个园区位居全国前50。其中,上海张江高新区排名第二,苏州工业园区排名第三,泰州医药高新区排名十一,连云港高新区排名十四,南京江宁高新区排名十五。

长三角生物医药产业的专业化集聚效应在促进产业在规模急速扩张的同时,也形成相应的区位产业优势,为“十四五”长三角生物医药产业集群的协同创新发展打下了坚实的基础。

表1长三角区域生物医药产业集群的特色及优势

二、长三角生物医药产业集群协同创新存在的问题

(1)呈现出“大集聚、小分散、不平衡”的特征。长三角区域生物医药产业开发区有几个大的集聚区,分别是上海集聚区、沿长江集聚带、海州湾集聚区、杭州湾集聚区,其他产业开发区分布较为零散;产业发展也不平衡,上海、泰州、连云港发展较为成熟,杭州发展速度较快,安徽太和目前仍处在成长期。

(2)企业规模偏小,自主创新能力亟待提升。虽然长三角区域生物医药产业规模处于全国领先水平,拥有一批位于全国前列的龙头企业,但大部分企业规模仍然偏小,年销售额超百亿元的企业数量有限,且主要以药品制造为主,自主研发等实力尚显不足。而且企业普遍R&D投入少,平均研发经费占销售收人比重不到发达国家的1/5,存在低水平重复生产的问题。

(3)技术转化渠道不畅通。目前,长三角地区技术产权交易市场体系不够健全,参与生物医药技术成果转化的中介机构较为缺乏。由于缺乏专业化的科技服务体系和投融资机制,研发品种多以仿制药为主,技术成果转化项目常常中途夭折。再加之,生物医药产业高风险和周期长等特点,中小型生物医药企业规模小、信用级别低等因素,阻碍企业的深度研发和产业化。

(4)产业园区协作程度较低,长三角区域生物医药产业尚未形成明显的协作机制。部分园区在建立时缺乏明确的定位,忽略了对产业结构的优化升级。园区内各组成部分、各生产经营要素之间没有充分渗透且存在趋同性,导致缺乏有效的交流与合作。导致长三角生物医药产业集群的结构相对分散,集群效应不能充分有效发挥。

三.长三角生物医药产业集群协同创新发展的建议和策略

(1)明确企业创新主体的地位

身为生物医药产业技术创新的主体,企业应当集中资源,提高研发投入,实现参与产业创新活动的主动性。一方面,企业应积极构建装备先进、技术完善的生物技术创新药物、医疗器械孵化中心等平台,以加强企业技术创新能力和科技成果转化效率,由模仿为主转向自主开发的创新模式。另一方面,企业应充分结合自身优势及外资溢出,以产业为基础,以企业为主体,以市场需求为导向,通过积极参与全球竞争与合作,以打响自主品牌,推动产业国际化转型。

(2)加强政府引导者的角色

首先,通过加强生物医学研究相关基础设施的建设,推进药品上市许可持有人制度的试行,建立现代药品流通体系等措施,各地政府出台相关政策,为长三角生物医药产业创造良好的创新生态环境。其次,政府和企业加大研发投入力度,共同分担前期巨额研发费用,以降低研发风险;同时提高项目孵化率,建立更为开放的融资机制,通过优惠政策,引导多元化、多渠道、多层次的资金投入到生物医药产业共性技术研发体系,打造具有全球有影响力的生物医药产业基地。

(3)建立产学研战略联盟

企业应积极与科研院所搭建沟通合作的桥梁,构筑项目研究中心、科研院校科技园等合作平台,以促进产学研的进一步合作,并发挥产学研联盟在承担实施重大项目、制定产业技术标准等多方面的作用;形成多层次全方位的创新合作体系,整合产业链加强行业内部协同,从产品经营阶段跃进资本经营阶段,将企业做大做强。积极探索“创业苗圃-孵化器-加速器-产业园”的科技创业孵化链条,完善生物医药产业园区的布局设计,不断提高产业的集中度和协同度。

(4)完善机构创新服务体系

一方面,着力打造技术产权交易市场,强化技术成果信息集散,完善技术交易制度,以市场化为导向,提升知识交流溢出效率,促进生物医药科技成果的转移转化。另一方面,进一步完善生物医药产业研发服务等中介机构,通过搭建规范的产权交易市场,便捷的信息咨询渠道来促进产业发展。同时,致力于优化融资环境,发挥长三角金融资源的禀赋优势,鼓励和引导多元化的社会资本参与生物医药产业项目的开发建设,为潜在的优质企业拓宽融资渠道和方式。

投稿人:张坚,胡玥歆

所在单位:华东理工大学

稿件来源:沪苏浙皖“长三角高质量一体化发展重大问题研究”专项课题《依托创新生态链协同推进长三角科技创新共同体建设研究》