【4成性骚扰为男乘客骚扰男司机】8月27日,滴滴对外发布2020年2季度《醉酒乘客安全透明度报告》,公示网约车乘客醉酒引发的车内冲突和性骚扰数据。2020年2季度,滴滴网约车共收到与乘客醉酒相关的投诉10130件,相当于客服每12分钟受理1起。

其中,乘客醉酒引发的冲突投诉(争吵、打架、互殴等)364件;乘客醉酒引发的语言骚扰或肢体骚扰投诉(索要微信、言语低俗、肢体触碰等)477件。

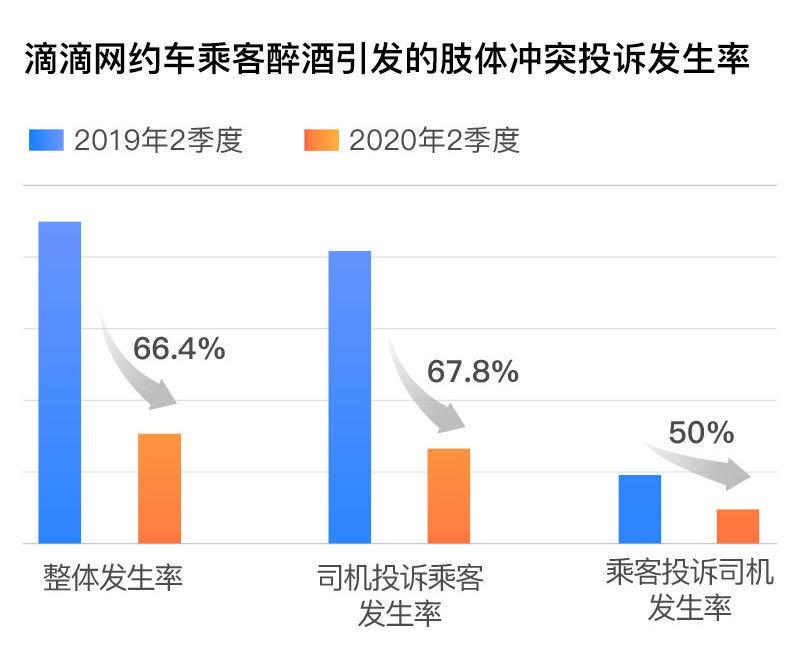

乘客醉酒引发肢体冲突投诉率同比下降66.4%

2019年,平台收到1200多万次针对不文明行为的投诉,其中,19%的冲突因醉酒引发。2020年7月,滴滴公众评议会邀请网友投票“网约车10大不文明行为”,酒后滋事位居乘客不文明行为第一名。

报告显示,2020年2季度,乘客醉酒引发的肢体冲突投诉364件,占冲突投诉总量17.6%。

因醉酒引发的肢体冲突(轻微伤及以上)投诉中,2020年2季度同比2019年2季度下降了66.4%,“司机投诉乘客”与“乘客投诉司机”的发生率都呈明显减少。其中,司机投诉乘客的发生率下降了67.8%,乘客投诉司机的发生率下降了54.1%。

女乘客投诉男司机性骚扰同比下降42.9%

报告显示,2020年2季度,乘客醉酒引发的性骚扰投诉共477件,占性骚扰投诉总量40.7%。

乘客醉酒引发的性骚扰投诉中,绝大部分是言语骚扰投诉,但也有少数肢体骚扰投诉。这其中,还有一些乘客虚假投诉的存在。

2020年4月某日深夜,一名江苏女乘客进线投诉男司机订单结束后意图性侵,限制其行为,最后女乘客奋力逃脱。平台核实车内视频后发现,司机并未违规,醉酒女乘客行程中一直在车后座睡觉,到达目的地后经司机多次提醒才下车离开。根据滴滴平台用户规则,平台已对该虚假投诉的乘客暂停服务30天。

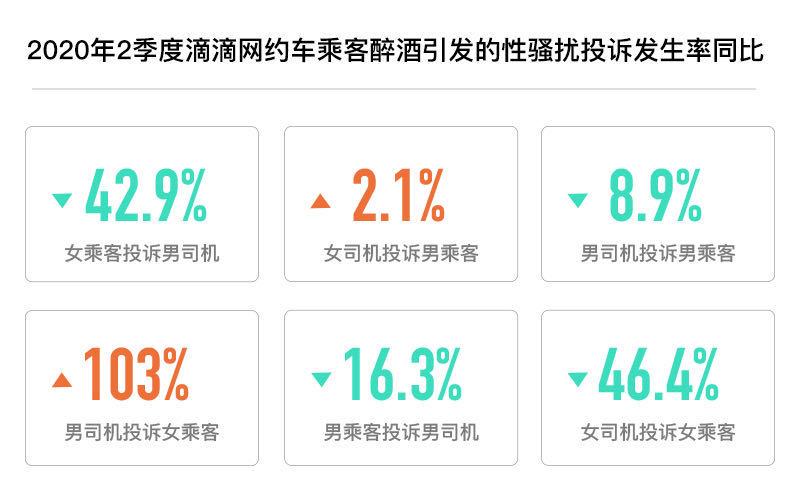

2020年2季度女乘客投诉男司机发生率同比下降了42.9%。但由于乘客醉酒乘车治理维度复杂多样,在此场景下,司机有可能成为了“弱势群体”。2020年2季度,乘客醉酒引发的女司机投诉男乘客、男司机投诉女乘客同比分别增加了2.1%和103%。

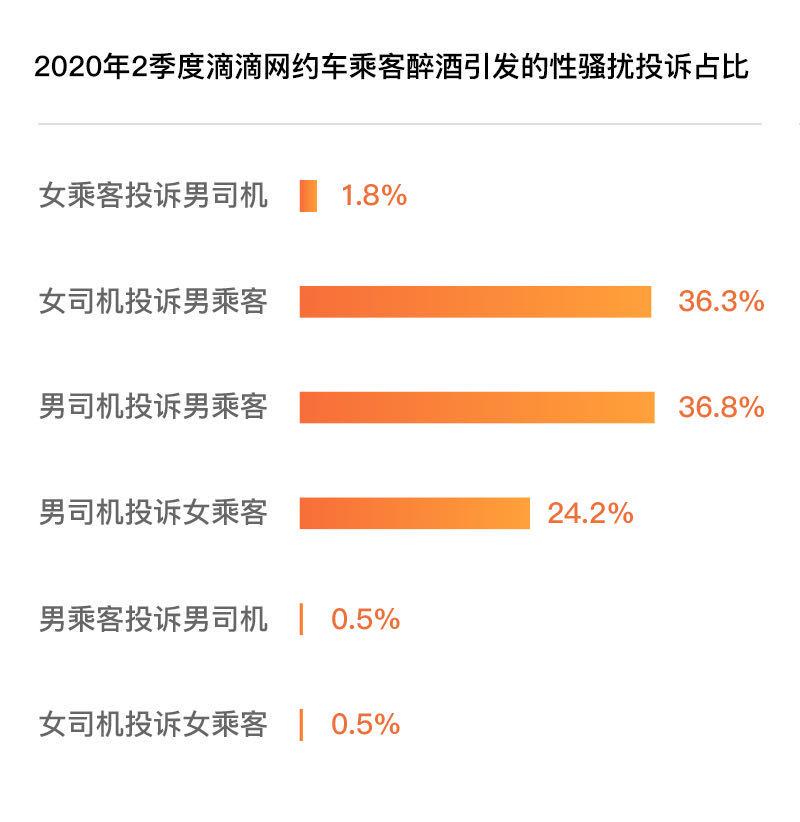

此外,2020年2季度,乘客醉酒引发的性骚扰投诉中,司机投诉乘客占比97.7%,乘客投诉司机占比2.3%。

如果综合司乘和性别维度来看,男司机投诉男乘客占比最高,达到36.8%。紧接其后的是女司机投诉男乘客,2020年2季度女司机投诉男乘客占比36.3%,男司机投诉女乘客占比24.2%。

乘客报备酒后乘车超2500万次

2019年8月,滴滴在全国上线“酒后报备”功能。截至2020年7月,乘客累计报备酒后乘车约2500万次。

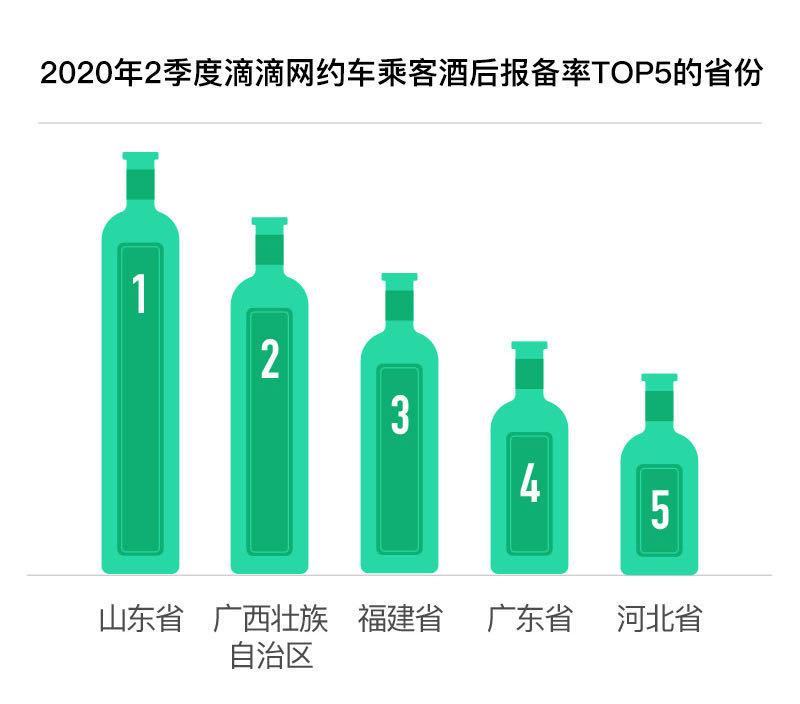

从区域上来看,酒后报备率TOP 5的省份分别是山东省、广西壮族自治区、福建省、广东省、河北省,这5个省份总计占全国37.6%的酒后报备量。

不过,当前的醉酒场景治理仍面临很多挑战。乘客醉酒独自乘车,可能会引发冲突、性骚扰、交通故事等安全隐患。滴滴提醒,酒后不独行,亲友要陪同。

新华社北京6月6日电(记者刘奕湛)人格权是民事主体对其特定的人格利益享有的权利,关系到每个人的人格尊严,是民事主体最基本的权利。从全面建立反性骚扰制度防线,到构筑个人信息安全防火墙,再到保障公众私生活“安宁权”,在生活当中曾遇到的那些糟心事,民法典中均有相应的法律条文对你我加以保护。

遭遇“性骚扰”怎么办?

【案例】天津一高校教师李某某于2019年5月31日,通过微信对该校1名女学生进行言语骚扰,依据现有法规,给予李某某开除党籍处分,予以辞退并解除其劳动合同,依法撤销教师资格。

【说法】明确责任主体,对“性骚扰”说“不”。民法典在人格权编中规定了“性骚扰”认定标准,即违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的,受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

民法典规定,机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施,防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。

“禁止性骚扰写入民法典是立法机关以法律制裁违法、抚慰心灵的具体体现。”重庆静昇律师事务所主任彭静表示,将有关单位的范围进行明确,确保该规定在防止职场和校园骚扰方面更具有针对性,增加了其规定的可操作性及实际效用。

北京市律师协会会长高子程说,通过这样的立法导向,使用人单位的各个层级都意识到性骚扰是违法行为,是不道德行为,是可能受到法律处罚的行为,从而警示和杜绝性骚扰。

对于司法实践中面临调查取证难、维权成本高的问题。“用人单位要尽可能创造条件,使得调查取证尽可能便捷,为维权提供便利。同时,受害者本人也应当提高防卫意识和防卫能力,注意保留被骚扰的证据。”高子程说。

“个人信息”如何更有保障?

【案例】段某系建筑行业的从业人员,为扩展业务领域和范围,通过QQ向他人购买整理好的建筑行业企业工商登记信息一万余条。该信息包括工程企业法定代表人的姓名、工作单位,其中部分信息包含了企业法人的电话号码。

【说法】民法典明确规定,自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

伴随我国进入以互联网、大数据为背景的信息社会,可供开发利用的数据也成为民事主体的重要财产。

“互联网时代最大的挑战就是如何保护个人隐私和个人信息。”北京市房山区人民法院民二庭庭长厉莉说,在民法典中明确个人信息作为基本民事权利,严格保护个人信息权,防止个人信息的非法泄露和利用。民法典的相关规定,将为捍卫老百姓的信息安全提供更有力的法律后盾。

北京市社会科学院法学所研究员马一德说,民法典规定了个人信息的收集、处理原则以及信息控制者的特定义务,对刑事法律难以调整的行为加以规制,为权利人提供了寻求民事救济的基础。

“隐私权”受到侵害,怎么办?

【案例】严某为摄影家刘某充当模特,双方未对照片的发表和使用做出约定。后刘某将严某的裸体照片以艺术照的形式出版发行,致使严某受到亲朋好友的指责。

【说法】民法典明确规定,自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

“民法典人格权编对‘隐私’进行了定义,将‘私人生活安宁’纳入隐私权,进一步丰富充实了隐私权的内涵和适用保护范围。”北京金台律师事务所主任皮剑龙说,这意味着,侵犯隐私不仅局限于此前人们熟知的各种非法获取、泄露个人“私密空间、私密活动和私密信息”的行为,其他任何可能滋扰、破坏私人生活安宁或构成严重扰民的社会现象,如各种频发的骚扰电话、短信、强制弹窗广告以及噪声、烟尘等各种环境污染等,也可能被认定为侵犯隐私。